Введение

Анализ изображений растений в произведениях искусства может стать ключом к пониманию процессов изменения отношения человека к растениям, их видовом разнообразии, об истории внедрения их в культуру (Цаценко, 2020; Janick, 2011). В качестве ресурса информации могут выступать произведения живописи, чеканка, гобелены, изображения на монетах и почтовых марках, а с середины 19 века фотография. Фотографическое изображение самое правдивое, на нём у художника нет возможности исказить или добавить растению новые черты. Проблема озеленения общественных пространств, в том числе и заведений общественного питания, актуальна уже многие годы. В статье даётся исторический экскурс по изменению «зеленого» наполнения фабрик кухонь, столовых и кафе в советский период с 1925 по 1986 годы на основе фотографий этого периода взятых из открытых источников.

Результаты и обсуждение

Система общественного питания в молодом советском государстве начала внедряться в 20-е годы прошлого столетия. Столовые открывались во всех городах, при каждом заводе и фабрике, при НИИ и ВУЗах, вместо кабаков, трактиров и буржуазных кафе (Попов, 2017; Исаков, 2022). Строители нового общества хотели изменить традиционные устои, в том числе и раскрепостить женщин, сняв с них заботу о приготовлении пищи и мытье посуды. Такой подход был экономически обоснован: домашние дела отнимали у женщин силы, необходимые на работе и ограничивали вклад в общее дело. По замыслу властей, централизованное питание так же позволило бы государству полностью контролировать распределение продуктов и не допустить неэкономного расхода товаров (Кузнецова, 2011; Попов, 2017; Сугоняко, 2024).

Общепит не только кормил людей, но и служил инструментом культурного воспитания (Кузнецова, 2011; Даянов, 2005). Правила посещения столовых приучали рабочий класс снимать в помещениях головные уборы, мыть руки перед едой, убирать за собой подносы с грязной посудой. Молодое советское государство стремилось привести своих граждан в культурные места, где можно поесть спокойно, из красивой посуды и в обществе других людей, на глазах у которых будет неловко чавкать и ронять крошки на одежду. Озеленению таких общественных мест тоже уделялось внимание.

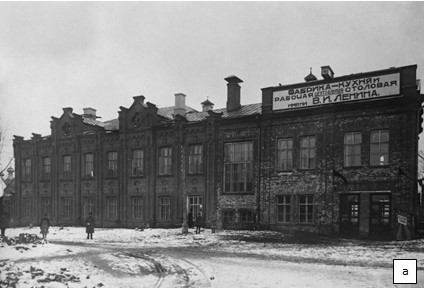

Первая в стране фабрика-кухня была организована председателем товарищества «Народное питание» в г. Иваново. Ивановская фабрика-кухня разместилась в старом кирпичном здании бывшего общежития Ситцепечатной фабрики Фокиных и открыла двери для посетителей 29 марта 1925 года (Кузнецова, 2011) (рис. 1).

Здание светлое с большими окнами позволяло содержать внутри растения. На фото обеденного зала мы видим крупные араукарии и несколько фикусов каучуконосных около окон. Огромные хвойные растения возрастом несколько десятков лет, вероятно, достались столовой (фабрике-кухне) из дома богатого купца или дворянина. Данное помещение хорошо подходило для выращивания араукарии, умеренно тёплое, а может даже и прохладное помещение с рассеянным солнечным светом. Самое известное и самое непритязательное из всех комнатных растений фикус каучуконосный, или как его тогда называли фикус резиновый (Киселёв, 1937), расположился в проёмах окон.

Рис. 1. Фабрика-кухня г. Иваново, 1925 г.: Внешний вид (a) и обеденный зал (b), 1925 г.

Fig. 1. Factory-kitchen, Ivanovo, 1925: Exterior (a) () and the dining hall (b), 1925

Поначалу для фабрик-кухонь не строили новые здания — приспосабливали старые. Но затем появились проекты специализированных сооружений (Свеженцев, 2025). Авангардная архитектура объектов должна была показывать особую роль фабрик-кухонь как новых градостроительных акцентов города и конденсаторов социальной активности трудящихся (Исаков, 2022). Архитекторы играли на контрасте: светлые, просторные залыобщепита с высокими потолками и большими окнами противопоставлялись «мещанским закопчённым кухням». Так стали появляться фабрики-кухни - огромные комплексы с цехами, конвейерной системой, оптовыми закупками продуктов, промышленным кухонным оборудованием, многочисленными просторными обеденными залами. Их даже одно время называли «дворцами питания» по аналогии с «дворцами культуры». К 1936-му году в Москве их насчитывалось уже 25 (Кузнецова, 2011; Сасин, 2021; Сугоняко А., 2024).

Фабрики-кухни или столовые теперь были при каждом заводе (Исаков, 2022). Самое начало 30-х, первая реконструкция Автомобильного Московского завода. Завод расширяется, строятся новые цеха резко возрастает численность работающих: с 3900 в 29 году до 12400 в 31. А работающих, как и конвейер, тоже нужно питать, то есть кормить. Нужно срочно строить новую, большую столовую. И не просто столовую, а новый цех - цех питания на 1400 мест (рис.2). Завод имени И. В. Сталина (ЗИС). В просторном помещении среди толпы рабочих возвышаются араукарии (Свеженцев, 2023).

Рис. 2. Мост и вид на крышу столовой Автомобильного Московского завода (впоследствии Завод им. Сталина (ЗИС)), 1930 г. (a) () «От примуса к цеху питания (завод имени Сталина, бывший АМО)», г. Москва. Из серии «От Москвы купеческой к Москве социалистической»: 1928 – 1930 (b).

Fig. 2. The bridge and a view of the roof of the dining room of the Moscow Automobile Plant (later the Plant named after Stalin (ZIS)), 1930 (a) "From the primus to the catering workshop (Stalin Factory, former AMO)", Moscow. From the series "From Merchant Moscow to Socialist Moscow": 1928 – 1930 (b).

Интересный факт: при строительстве фабрик-кухонь большое внимание уделяли окнам. Чаще всего это было ленточное остекление или высокие окна от потолка до пола, чтобы посетители обедали при естественном свете (Исаков, 2022).

В 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой была построена фабрика-кухня для Завода имени А. А. Масленникова в Самаре. Закладка Фабрики-кухни, которая должна была освободить женщин от части домашних обязанностей, производилась в символическую дату — Международный женский день (рис. 3) (Кузнецова, 2009; Стадников, 2015).

Рис. 3 a) Фабрика-кухня в г. Куйбышев и b) Фабрика-кухня завода им. А.А. Масленникова. Фотография 1938 года.

Fig. 3 (a) Kitchen factory in Kuibyshev and b) Factory-kitchen of the A.A. Maslennikov Factory. Photo from 1938.

Рис. 4 Фабрика-кухня г. Куйбышев, 1930-е годы (Фото предоставлено сотрудниками филиала Третьяковской галереи в Самаре).

Fig. 4 Kuibyshev kitchen factory, 1930s (Photo provided by employees of the Tretyakov Gallery branch in Samara).

На следующих фотографиях мы видим просторные залы Самарской фабрики-кухни. В отличие от Москвы здесь намного уютней и много растений. Большинство растений поставлены прямо на столы, или подставки и кадки с растениями находятся на виду, на уровне глаз.

На рисунке 4 мы можем видеть Фикус каучуконосный, который в то время можно было встретить во многих домах. Далее около окна большое дерево это Гибискус Купера, на окнах Алоэ древовидное и Драцена дерёмская. Около стены небольшое раскидистое растение, которое вызвало много споров у нас с коллегами, скорее всего это офиопогон. На столах стоят горшочки с хризантемами.

Давайте немного подключим воображение, светлая комната с множеством растений производила приятное впечатление. Огромный гибискус Купера благодаря пёстрой листве и ажурной кроне парил над столовой. Остальные растения как будто случайны. Только хризантемы на всех столах связывают всё воедино.

Следующий зал (рис. 5) на переднем плане опять фикус, далее стройными рядами на столах стоят горшочки с гибискусами китайскими, которые явно пытались сформировать в виде шарообразных кустиков. За колонной прячется аспарагус Шпренгера, а под бюстом расположилась, вероятно, бирючина.

Рис. 5 Фабрика-кухня г. Куйбышев, 1930-е годы (Фото предоставлено сотрудниками филиала Третьяковской галереи в Самаре).

Fig. 5 Kuibyshev kitchen factory, 1930s (Photo provided by employees of the Tretyakov Gallery branch in Samara).

Рис. 6 Фабрика-кухня г. Куйбышев, 1930-е годы (Фото предоставлено сотрудниками филиала Третьяковской галереи в Самаре)

Fig. 6 Kuibyshev kitchen factory, 1930s (Photo provided by employees of the Tretyakov Gallery branch in Samara)

По моему мнению, Гибискус китайский был выбран для озеленения неспроста, он неприхотлив, быстро нарастает, цветёт большую часть года и легко размножается.

Аспарагус в 30-е годы был почти так же популярен как и фикус каучуконосный (Киселёв, 1937), его описание мы можем встретить во всех книгах по цветоводству того периода. Часто его зелень использовали для букетов.

Двигаемся в следующий зал (рис. 6) опять Фикус каучуконосный, гибискус Купера, хризантемы и прямо на дальнем плане около ширмы аспидистра, а рядом с окном панданус.

Аспидистра или дружная семейка, чугунное растение и железная леди – всё это названия одного цветка. Это чрезвычайно устойчивое и нетребовательное к уходу растение, которое часто использовали при озеленении общественных помещений (Киселев, 1956 с. 183; Сааков, 1985 с. 418).

Рис. 7. Уголок столовой Харьковского ветеринарного института, 1940 год.

Fig. 7. Corner of the dining room of the Kharkov Veterinary Institute, 1940.

На фото 7 сделанным 1940 году, мы видим столовую Харьковского ветеринарного института, одного из старейших на территории бывшего СССР (ведёт свою историю с 1873 года).

Итак, знакомые нам по предыдущим фото фикус каучуконосный, гибискус китайский, панданус и из новых зелёных питомцев на столах кливии, а на окне монстера. На фото видно, что вместо поддонов для небольших горшков используются тарелки.

На этом мы закончили рассмотрение фотографий довоенного периода.

Начиная с пятидесятых годов прошлого столетия цветы перестают быть роскошью и завоёвывают себе место в цехах фабрик и заводов, в санаториях и больницах, театрах, школах, клубах и в квартирах трудящихся. Озеленение приобрело невиданный размах, что потребовало от городских хозяйств расширения производства цветов, правда, довольно узкого ассортимента (Киселёв, 1956; Турдиев, 1964).

Интересно, что почти каждый более или менее крупный завод, не надеясь на городское цветочное хозяйство, организовывал у себя «зеленый цех» с теплицами и питомниками, где готовили цветы для внутреннего и внешнего оформления, а также на букеты рабочим и служащим. Выращивать цветы стали школы, больницы и другие организации (Цветоводство, 1970 с. 11-12; Сергунин, 1978).

Массовая жилая застройка с собственной кухней сыграла свою роль в том, что фабрики-кухни уходили в прошлое – и система общественного питания менялась в соответствии с потребностями времени. Последняя в союзе фабрика-кухня появилась в 1951 году в Саратове (Свеженцев, 2023).

Следующее фото 1956 года - столовая тонкосуконного комбината. Вдоль окон выставлены на специальных подставках Фикус каучуконосный и Аспарагус перистый. Растения уходят со столов и перемещаются ближе к окнам (рис. 8).

Рис. 8. Столовая тонкосуконного комбината, Московская обл., пгт. Старая Купавна, 1956г.

Fig. 8. Canteen of the fine grain mill, Moscow region, village. Staraya Kupavna, 1956.

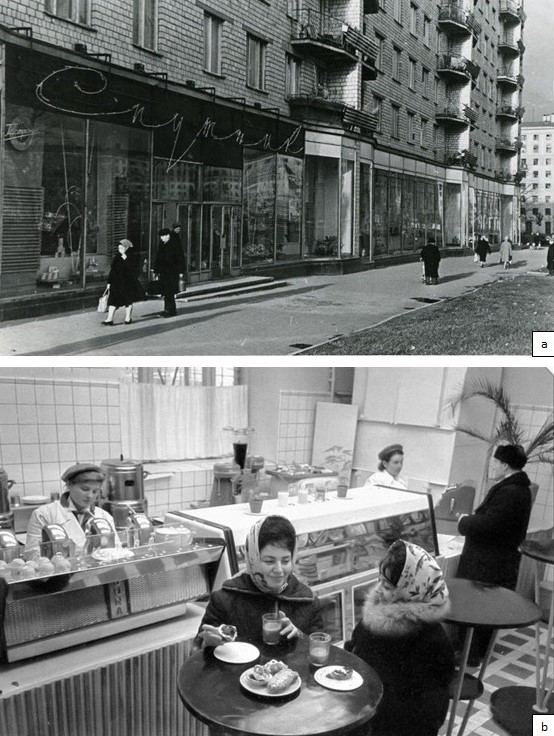

Рис. 9. В кафетерии гастронома «Спутник» на Ленинском проспекте, Москва, 1963 г.

Fig. 9. In the cafeteria of the Sputnik deli on Leninsky Prospekt, Moscow, 1963.

В послевоенные годы излюбленным местом сбора молодежи стали кафе. Они располагались в просторных помещениях с панорамными окнами в целую стену. В народе их так и прозвали «стекляшки». Помимо мороженого в железных креманках, здесь можно было побаловать себя эклерами, пирожными «Прага», коктейлями и кофе (Лебина, 2021) (рис. 9).

Примером «стекляшки» может служить кафетерии гастронома «Спутник» на Ленинском проспекте в Москве. Даже в небольшом кафе нашлось место растениям: мы можем видеть Финик и Аспарагус перистый в небольших горшочках на витрине.

Многие финиковые пальмы были выращены из семян простыми любителями и когда они достигали внушительных размеров их пристраивали в школы, поликлиники, кафе и другие общественные организации с высокими потолками.

Рисунок 10 кафе в г. Ленинград 1960-е годы. Вдоль окон на этажерках можно видеть Традесканцию зебрина и приречную, а в углу расположился финик Робелена.

Рис. 10. Кафе, г. Ленинград 1960-е гг.

Fig. 10. Cafe, Leningrad in the 1960s.

В рабочей столовой в г. Череповец все растения выстроились вдоль окон: гибискус китайский, фикус Бенжамина, фикус каучуконосный и вдали большие листья аллоказий.

Рис. 11. Рабочая столовая на улице Сталеваров, г. Череповец, 1965 г.

Fig. 11. Working canteen on Stalevarov Street, Cherepovets, 1965.

В 1944 году (по проекту самарского архитектора И.Г. Салоникиди) была реконструирована фабрика-кухня в г. Куйбышев. В ходе реконструкции витражи были заменены на стену с уменьшенными оконными проёмами для сокращения теплопотерь, что не могло не сказаться на количестве пропускаемого света в помещения.

Рис. 12. Фабрика кухня г. Куйбышев, 1967 год (Фото предоставлено сотрудниками филиала).

Fig. 12. Kuibyshev kitchen factory, 1967 (Photo provided by branch staff).

В зале-ресторане фабрики-кухни в г. Куйбышев растения располагались вдоль окон. Ассортимент невелик гибискус китайский вдоль окон и Фикус каучуконосный поодаль у стены (рис. 13), а в обеденном зале на окнах расположились драцены (рис. 14), в пельменном зале в силуэтах на окнах угадываются пальмы: хамеропс и финик (рис. 15).

Рис. 13. Зал ресторан, Фабрика-кухня, Куйбышев, 1967 г. (Фото предоставлено сотрудниками филиала Третьяковской галереи в Самаре).

Fig. 13. Restaurant hall, Kitchen factory, Kuibyshev, 1967 (Photo provided by employees of the Tretyakov Gallery branch in Samara).

Рис. 14. Обеденный зал № 1, Фабрика-кухня, Куйбышев, 1967 г. (Фото предоставлено сотрудниками филиала Третьяковской галереи в Самаре).

Fig. 14. Dining hall No. 1, Factory kitchen, Kuibyshev, 1967 (Photo provided by employees of the Tretyakov Gallery branch in Samara).

Рис. 15. Пельменный зал, Фабрика-кухня, Куйбышев, 1967 г. (Фото предоставлено сотрудниками филиала Третьяковской галереи в Самаре).

Fig. 15. Dumpling hall, Kitchen factory, Kuibyshev, 1967 (Photo provided by the staff of the Tretyakov Gallery branch in Samara).

В буфете Куйбышевской фабрики кухни у стены были поставлены Кливия и Панкрациум прекрасный (рис. 16).

Рис. 16. Буфет зала ресторана, Фабрика-кухня, Куйбышев, 1967 г. (Фото предоставлено сотрудниками филиала Третьяковской галереи в Самаре).

Fig. 16. Buffet of the restaurant hall, Kitchen Factory, Kuibyshev, 1967 (Photo provided by employees of the Tretyakov Gallery branch in Samara).

На рис. 16 видно, что горшок с кливией замотан бумагой и завязан верёвочкой, для того что бы все горшки выглядели единообразно. В советское время трудно было достать горшки одинаковые по цвету, но разного размера и большинство горшков были из необливной глины. Глазированные горшки стоили дорого. У горшков из необливной глины был один большой недостаток их стенки снаружи очень быстро покрывались окислами солей растворённых в поливочной воде, а в помещениях с высокой влажностью ещё и водорослями. Приём оборачивания горшков помогал поддерживать иллюзию чистоты и одинаковости.

Рис. 17. Московский металлургический завод "Серп и Молот" – один из старейших заводов Москвы.

Fig. 17. The Moscow Metallurgical Plant "Hammer and Sickle" is one of the oldest factories in Moscow.

В столовой сталепроволочного цеха завода «Серп и Молот»было применено интересное решение – фитомодуль с растениями отделяющий обеденный зал от зоны раздачи. В композиции мы можем Традесканцию и её родственницу Каллизию ползучую, которые были использованы в качестве почвопокровных растений. Хлорофитум хохлатый и Рапис зонтичный выступают в качестве доминантов.

Следует отметить, что такой модуль не только эстетичен, но и очищает воздух от загрязнений и болезнетворных бактерий и грибов. Хлорофитум и традесканция – значительно сокращает количество спор плесневых грибов и других вредных микроорганизмов в воздухе (Ткаченко, 2008). На этой фотографии мы впервые видим элементы фитодизайна, возможно автор так же был знаком с работами академика А.М. Гродзинского (1986), который разрабатывал теорию медицинского фитодизайна и проводил опыты по определению фитонцидной активности комнатных растений.

В озеленении диетической столовой Норильского горно-металлургического комбината была использована большая перистая пальма, скорее всего финик в деревянной кадке, которые использовали до начала массового производства пластиковых горшков большого объёма. Далее вдоль окон расположились гибискус китайский и, возможно, вьющийся кустарник бугенвиллея. В подвесных кашпо расположили традесканция (рис. 18).

Рис. 18 Диетическая столовая Норильского горно-металлургического комбината. Норильск, 1977.

Fig. 18 Dietary canteen of the Norilsk Mining and Metallurgical Combine. Norilsk, 1977.

Столовая на одной из шахт в г. Инта является примером вертикального озеленения и зонирования при помощи ширмы с растениями. Симпатичные кашпо с традесканцией внизу, а в подвесных горшках расположился Цисус ромбический. Растения явно были подобраны с учётом недостатка солнечного света.

Рис. 19. Столовая на одной из шахт в городе Инта. Республика Коми, 1979 г.

Рис. 19. Столовая на одной из шахт в городе Инта. Республика Коми, 1979 г.

Мы добрались до 1986 года: столовая Тушинской чулочной фабрики – просторное светлое помещение. Условия для роста растений отличные. Что мы видим на фото на переднем плане в нижнем правом углу Циперус, традесканция и фатсия и гибискус. На деревянной ширме на заднем плане расположилась Тетрастигма Вуанье, вдоль столба вытянулся один из представителей цитрусовых растений, а дальше вглубь на специальной опоре расположен горшок с хатиорой (рис. 20).

Рис. 20. В столовой Тушинской чулочной фабрики. Москва, 1986 г.

Fig. 20. In the dining room of the Tushino hosiery factory. Moscow, 1986.

Таблица 1. Сравнение ассортимента растений в озеленении мест общественного питания до и после Великой Отечественной Войны.

Table 1. Comparison of the plants assortment in the landscaping of public catering facilities before and after World War II.

| Перечень растений представленных в озеленений до ВОВ | Перечень растений представленных в озеленении после ВОВ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Из таблицы 1 видно, что ассортимент растений, используемых в озеленении общественных мест питания, по сравнению с современным был невелик, но все представленные растения были неприхотливы, легко размножались и почти все выдерживали затенение. Так же среди растений почти отсутствовали ядовитые растения (не считая аллоказию и панкрациум). В целом согласно представленным материалам можно отметить, что после Великой Отечественной Войны ассортимент растений расширился почти вдвое. Такие растения как гибискус китайский, кливия, фикус каучуконосный использовались как в ранне- так и в позднесоветское время.

В довоенные годы разжиться зелёным любимцем можно было разве, что в магазинчиках при оранжереях ботанических садов. Поэтому люди активно обменивались черенками и даже не считали зазорным отщепить череночек в гос. учереждениях. А в гос. учреждения, между прочим растения из ботанических садов поставлялись бесплатно. В послевоенное время ассортимент сильно расширился, в СССР стали завозить растения из Болгарии и Польши, и даже Египта (Тавлинова, 1964). Появились первые государственные магазины типа Ленцветторг и Мосцветторг. Но до перестроечных времён, когда из Голландии в Россию хлынул поток разнообразных комнатных и не только цветов, раздобыть что-нибудь интересное можно было только в Ботанических садах.

Так же следует отметить, что в ранне-советское время растения в горшках размещали прямо на столах, начиная с 60-х годов на фото начинают появляться специальные подставки, этажерки, тумбы, напольные кашпо для растений.

Заключение

Таким образом, на основе фотографий был проведён анализ изменения ассортимента видов использовавшихся в озеленении фабрик-кухонь, кафе и столовых в советский период (с 1925 по 1986 гг.). На 20 фотографиях было выявлено 33 растения, некоторые растения удалось определить только до рода. Ассортимент растений в послевоенные годы расширился почти в 2 раза. Гибискус китайский, кливия и фикус каучуконосный встречались в озеленении заведений общепита на протяжении всего советского периода. В целом при озеленении заведений общепита были использованы неприхотливые, легко размножающиеся и быстрорастущие растения.

Благодарности

Работа была выполнена для доклада в лектории Филиала Третьяковской галереи в г. Самара. Автор выражает благодарность сотрудникам галереи за предоставленные фото-материалы.

Литература

Гродзинский А. М. Фитонциды в эргономике . Монография. Киев, 1986. 188 с.

Даянов Р. М., Залманзон А. М. Фабрика-кухня и универмаг Нарвского района. Архитектура. История строительства // Реликвия: Реликвия: Реставрация. Консервация. Музеи. 2005. № 1 (8). С. 36—37.

Исаков А. С. Эволюция символического плана в архитектуре фабрик-кухонь 1920-1930-х гг. // Innovative Project. 2022. Т. 7. № 13. С. 6—19.

Калинин С. На азотнотуковом. // Цветоводство. 1970. № 3. С. 11.

Киселев Г. Е. Комнатное цветоводство . М., 1956. 502 с.

Киселёв Г. Е. Цветоводство . М., 1937. 440 с.

Костина Д. О комнатных растениях в советском быту и в искусстве . Ельцин центр, Екатеринбург 2022. URL: https://yeltsin.ru/news/darya-kostina-o-komnatnyh-rasteniyah-v-sovetskom-bytu-i-v-iskusstve/ (data: 17.04.2025).

Кузнецова Е. А. Фабрика-кухня. Социальный заказ в советской архитектуре 20–30-х годов ХХ века (2009г.) // Баландинские чтения . Новосибирск, 2011. № 1. С. 69—72. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fabrika-kuhnya-sotsialnyy-zakaz-v-sovetskoy-arhitekture-20-30-h-godov-hh-veka-2009-g (data: 17.04.2025).

Лебина Н. Б. Повседневность эпохи космоса и кукурузы. Деструкция Большого стиля. Ленинград, 1950-1960-е годы . М., 2021. 560 с.

Попов Д. А. Общественное питание: советская организация // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. 2017. № 3 (89). С. 123–135.

Сааков С. Г. Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними . М., 1985. 621 с.

Сасин Д. Фабрики-кухни Москвы , 2021; URL: https://dmitry-sasin.livejournal.com/2021/01/13/ (data: 17.04.2025).

Свеженцев П. Авангардный общепит: предназначение и архитектура фабрик-кухонь , 2023; URL: https://vatnikstan.ru/archive/fabrika-kuhnya/ (data: 17.04.2025).

Сергунин А. В., Серебряков В. М. Зеленый цех завода . Горький, 1978. 110 с.

Стадников В. Э. «Применение термина «шедевр» к самарской фабрике-кухне обосновано» , 2015; URL: https://samcult.ru/review/5388 (data: 22.04.2025).

Сугоняко А. Самая масштабная фабрика-кухня Ленинграда . Открытый Город, 2024; URL: https://dzen.ru/a/ZlBNr24xlS3a1ZrT (data: 17.04.2025).

Тавлинова Г. К., Серпухова В. И. Комнатные и балконные растения . Ленинград, 1964. 172 c.

Ткаченко К. Г., Казаринова Н. В Медицинский фитодизайн использование растений для санации помещений и профилактики инфекционных заболеваний // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки. 2008. № 3(43). С. 53—59.

Толмачева Н. Элемент эстетики // Цветоводство. 1970. № 3. С. 11—12.

Турдиев С. Ю., Беспаев С. Б. Комнатное цветоводство . Алма-Ата, 1964. 152 с.

Цаценко Л. В. Визуальный анализ на основе произведений искусства в селекции и археогенетике растений // Научный журнал КубГАУ, 2020. №161(07). 11 с. URL: http://ej.kubagro.ru/2020/07/pdf/20.pdf .

Janick J., Daunay M. C., Paris H. S. Plant iconography – a source of information for archaeogenetics // Plant archaeogenetics, 2011. P. 143—159.