Введение

Ель восточная (Picea orientalis (L.) Peterm.) — одно из значимых деревьев для флоры Кавказа и северо-востока Турции, где она встречается в чистых темнохвойных и/или в смешанных горных лесах, совместно произрастая с Abies nordmanniana (Stev.) Spach, Pinus kochiana Klotzsch, Fagus sylvatica L., Carpinus caucasica Grossh. и видами рода Quercus sp. на высотах от 1300 до 2200 м над уровнем моря. Во влажных ущельях спускается вниз до высот порядка 200–400 м над уровнем моря. Этот декоративный вид предпочитают использовать для украшения городских парков, скверов и садов в Западной Европе и южных регионах России.

Вид является аборигенным для гор вокруг восточной оконечности Черного моря, включая центральную часть Большого Кавказа и восточные окраины Триалетского хребта на Малом Кавказе. Эти области лежат на территории России, Абхазии, Грузии и северо-восточной Турции (Kayacik, 1955; Бобров, 1970, 1978; Farjon, 1990; Farjon, Filer, 2013). Эту ель можно встретить и в северном Иране, хотя её численность там сократилась из-за вырубки лесов. На юге Малой Азии не встречается, доходя на запад до реки Мелет, и сведения о распространении в других областях считаются ошибочными (Kayacik,1955). В пределах территории бывшего СССР встречается на Западном, Центральном и Восточном Кавказе; а также в Западном, Центральном и Юго-Западном Закавказье. По В.З. Гулисашвили (1941), крайними восточными пунктами распространения ели восточной в Грузии являются на Главном Кавказском хребте сел. Хевша, Архвети, Ципорисхеви и некоторые другие, а на Малом Кавказе – сел. Манглиси, Приюти, Беврети, Бетания. П.А. Метревели (1984) указывает еще более восточные местонахождения – отдельные дериваты еловых лесов у населённых пунктов Цинамхари, Цуцхцеаури и Цалхеви (ущелье Пшавской Арагви, Чаргали) (Орлова, Меницкий, 2003).

Вид описан К. Линнеем (1763) в “Species Plantarum” из района Трабзона (Трапезунда) (Бобров, 1970, 1978). По указанию Е.Г. Боброва (1970) – на основании материалов Турнефора, что, однако, не совсем точно. Автор вида, К. Линней, в протологе ссылается на работу J.P. Tournefort (1703) «Corollarium Institutionum Rei Herbariae”, в которой не приведено конкретных мест сбора и распространения этого растения. Известно только, что, образцы были собраны L. Magnus в мае 1703 г. в одном (или разных) из многочисленных приводимых автором пунктов Кавказа (в Грузии, Армении) или Турции (Трапезунд) (Орлова, Меницкий, 2003). Отечественный монограф хвойных Е.Г. Бобров (1970, 1978) рассматривает этот таксон в составе секции Omorika Willk. вместе с 4 видами – типовой P. omorica (Рапс.) Purkyne (юго-западная Сербия), Р. spinulosa (Griff.) A. Henry (Бутан, Сикким), P. brachytyla (Franch.) E. Pritz. (Хубэй, Сычуань, Юньнань), P. breweriana S. Wats. (северо-восток Калифорнии, юго-запад штата Орегон). Согласно Е.Г. Боброву (1970), виды, слагающие секцию Omorika, имеют гибридное происхождение, являясь продуктом интрогрессивной гибридизации разных видов Picea из типовой секции с разными же видами рода Tsuga из секции Hesperopeuce. Процесс их гибридного смешения протекал, вероятно, еще в неогене. Современные очень небольшие ареалы этих елей следует рассматривать как остаточные, а виды эти производят впечатление вымирающих.

И действительно, морфология вегетативных и генеративных органов этой ели, безусловно, очень оригинальна, и в чём-то близка представителям секции Omorica. Хвоинки четырёхгранные, но слегка сплюснутые, менее 10 мм дл., притуплённые на верхушке, зелёные, жёсткие, очень блестящие, c двух сторон с 1–2 устьичными линиями, с двух других – с 3–4; хвоя расположена более-менее настильно. Однолетние побеги красновато-коричневые или желтовато-серые, густо покрыты волосками, более старые побеги серые, с отчётливо заметными жёлтыми подушечками. Верхушечные почки 3–5 мм дл., яйцевидные или яйцевидно-цилиндрические, несмолистые; их чешуи туповато-треугольные, коричневые, с несколько отогнутыми верхушками, расположены черепитчато. Шишки веретенообразно-цилиндрические, с закруглённым основанием, коричневые, блестящие, 5–10 см дл. и 2 см толщ., с широкозакругленными, цельными по верхнему краю и продольно-штриховатыми по спинке семенными чешуями. Семена 3–4 мм дл., яйцевидные, заострённые на верхушке, с овальным, оранжево- или желтовато-коричневым крылом, 6–8 мм дл. (Фирсов, Орлова, 2019). В настоящее время генетическая структура популяций ели восточной исследована I. Turna с помощью изоферментного и аллозимного анализа (Turna, 1996; Turna, Yahyaoglu, 2002). Кроме того, получены некоторые данные о внутривидовой изменчивости и адаптивности этого вида (Urgenc, 1965; Gezer, 1976; Atalay, 1984; Atasoy, 1996; Turna, 1996, 2004; The Hillier..., 2014).

Ель восточная требовательна к влажности воздуха, но менее, чем пихта кавказская. Предпочитает влажный климат, районы с летними туманами и северные склоны, где мало осадков. Морозоустойчива до зоны 5 (предел морозостойкости составляет от -28,8°C до -23,3°C) (Bannister, Neuner, 2001). В природе ель восточная имеет важное природоохранное и водоохранное значение. Вместе с пихтой кавказской относится к самым высоким деревьям Кавказа и является одним из самых крупных деревьев флоры России. Доживает до 400 лет. Обычно растет на бурых лесных почвах, но также часто встречается на скалах, каменистых склонах и, в целом, считается нетребовательной к почвам. Леса с преобладанием ели восточной могут иметь различные типы подлеска, из которых колхидский тип состоит из вечнозелёных кустарников и карликовых деревьев, таких как Laurocerasus officinalis M.Roem. (Prunus laurocerasus L.), Ilex colchica Pojark., Buxus sempervirens L., Taxus baccata L. и виды рода Rhododendron.

В Кавказском регионе и в Турции широко используется их древесина – мягкая, белая и прочная, легко раскалывается, имеет хороший резонанс и при равномерном распределении слоёв годится для изготовления музыкальных инструментов, применяется в строительстве, для производства мебели, бумаги и т. д. Является важной породой для лесовосстановления в Черноморском регионе Турции. Также используется местным населением в пищу: сырые или приготовленные молодые мужские серёжки (микростробилы) как ароматизатор; сладкая и сиропообразная центральная часть жареных незрелых женских шишек. Внутреннюю высушенную и измельченную кору используют в качестве загустителя в супах или добавляют в каши, при выпечке хлеба. Кора также является сырьём для получения дубильных веществ и скипидара, а из молодой хвои готовят освежающий чай, богатый витамином С (Lanting, 2002). Эфирные масла хвои и липофильный экстракт из семян ели восточной обладают прекрасными противомикробными и другими полезными свойствами и могут быть использованы в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности (Wajs-Bonikowska et al., 2016).

К сожалению, в последние годы, в связи с глобальным потеплением климата, серьезной угрозой для еловых экосистем в мире становится все большее увеличение атак насекомых-вредителей – жуков короедов (сем. Scolytidae) (Berg et al., 2006). В Германии, например, короедами уничтожено 3700 га еловых лесов в Национальном парке Авьера (Alkan-Akinci, Ersen-Bak, 2016). Шестизубый короед, также стенограф, или большой сосновый короед (Ips sexdentatus) уничтожил около миллиона деревьев P. orientalis в Черноморском регионе Анатолии с 1928 года (Besceli, Ekici, 1969). Эксперименты по химической борьбе оказались успешными, но затраты на борьбу с ней в лесу нерентабельны. Деревья-ловушки оказались более практичными. Этой теме посвящено много других статей, например, работы S. Unal (2010), H. Alkan-Akinci, F. Ersen-Bak (2016). В статье М.Ю. Пукинской (Pukinskaya, 2002) представлены результаты изучения гибели групп ели восточной в Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике (Западный Кавказ). Массовое усыхание ели от елового короеда европейского (Ips typographus Linneus) отмечено как в монодоминантных еловых лесах, так и в смешанных насаждениях с Abies nordmanniana и Fagus orientalis. Показано, что в настоящее время в подростах на участках усыхания ели преобладают темнохвойные породы, а участие лиственных деревьев незначительно. В ближайшие годы возобновление темнохвойных пород будет пополняться только пихтой, поскольку генеративных елей практически не осталось. В будущем, при условии предотвращения пожаров, часть крупного подроста ели может стать источником её возобновления, а перегнивающий валежник – подходящим субстратом для успешного роста молодых деревьев.

В культуре имеются немногочисленные культивары, самые известные из которых: ‘Skylands’ (‘Скайлэндс’), ‘Aureaspicata’ (‘Ауреаспиката’), ‘Nigra Compacta’ (‘Нигра Компакта’), ‘Aurea’ (‘Ауреа’), которые в Санкт-Петербурге ещё не были испытаны (в основном, они выведены для регионов с более мягким климатом). Сорт ‘Nigra Compacta’ очень декоративен благодаря короткой хвое и тонким изящным, густо охвоённым ветвям. A. Rehder (1949) относил её к IV зоне зимней устойчивости древесных растений и считал грациозным компактным деревом с тёмной глянцевой хвоёй, медленного роста.

Ель восточная растёт гораздо медленнее ели европейской и ели сибирской и достигает меньших размеров в одном и том же возрасте. Для Санкт-Петербурга она указывалась в вегетативном состоянии до самого последнего времени (Фирсов, Волчанская, 2021; Фирсов, Ярмишко, 2023). В прошлом считали её слабозимостойкой, ибо особи сильно обмерзали в первые годы после посадки, периодически выпадала из коллекции, и её восстанавливали заново. «В Москве и Ленинграде развивается не выше снегового покрова и лишь в защищённых местоположениях (в Ленинграде) имеется экземплярами до 1,5 м выс.» (Соколов, 1949, с. 147). Ранее рекомендовали этот вид лишь как декоративную породу для западного Полесья и лесостепных районов России.

Официально считается, что она были интродуцированна в 1837 г. (Rehder, 1949). Однако в каталогах Ботанического сада эта ель была указана гораздо раньше, начиная с 1793 г. как Pinus orientalis. Очевидно, что Picea orientalis была введена в культуру именно Ботаническим садом БИН РАН (Фирсов, Орлова, 2019).

Б.Н. Замятнин в путеводителе по парку в 1961 г. отмечал, что в парке молодые посадки этой ели были на участке 94. Эти растения не сохранились до наших дней, так как позже вымерзли. У А.Г. Головача (1980) вид уже не упоминается. О.А. Связева (2005) характеризует вид как незимостойкий. Тем не менее, даже по её данным ель восточная существовала в открытом грунте в XIX в. довольно длительный период – с 1857 по 1881 гг. Это был очень холодный климатический период для региона, и, соответственно, в истории интродукции древесных растений в Петербурге.

Цель работы – оценить качество семян Picea orientalis. Данная работа является продолжением наших исследований особенностей качества семян разных видов, представителей семейства Pinaceae, интродуцированных в Ботанический сад Петра Великого БИН РАН (Фирсов и др., 2015, 2024; Ткаченко и др., 2016).

Объекты и методы исследований

Объектами изучения служили 4 экземпляра трёх образцов из современной коллекции Ботанического сада Петра Великого. Два из них были получены в 1981 г. из природы Кавказа, республики Карачаево-Черкесии, Тебердинского заповедника (ущелье р. Теберда), молодыми растениями. С 2018 г. к ним добавилось дерево ещё одного образца: привезено молодым растением из природы Абхазии, сбор в горном лесу у озера Рица (всходы около 2003 г., высажено на участок 127, 28 сентября 2018 г.). Состояние ели восточной улучшилось в Саду в последние годы, начиная со второго десятилетия XXI в. Сейчас обмерзание отсутствует (балл 1 по шкале П.И. Лапина). При этом пробелы из-за обмерзаний прошлых лет и десятилетий в кроне сохраняются.

Рентгенографический анализ семян проводили на установке ПРДУ–2 (передвижная рентгено-диагностическая установка) (Грязнов и др., 2015, 2017; Староверов и др., 2015; Ткаченко и др., 2018).

Результаты и обсуждение

Хвоя на побегах держится 3–5 лет (примерно так же, как у многих других видов ели). В настоящее время интродуцированные растения ели восточной выдерживают городские условия Санкт-Петербурга. Но более пригодна эта ель, как и другие виды ели, для крупных парков и лесопарковой зоны, так как плохо переносит сильную загазованность воздуха.

Размеры коллекционных деревьев ели восточной в Ботаническом саду Петра Великого по состоянию на осень 2018 г. приводятся в статье Г.А. Фирсова с соавторами (2019). Представляется возможным сравнить их с размерами, которых деревья достигли по состоянию на осень 2023 г., то есть, 5 лет спустя (таблица).

Таблица. Биометрические параметры деревьев Picea orientalis (L.) Peterm. в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН.

| Год | Возраст, лет | Высота, м | Диаметр ствола, см | Крона, м |

| 2018 | ~42 | 4,15 | 7 | 2,8 х 2,1 |

| 2023 | ~47 | 5,42 | 9 | 3,2 х 2,5 |

| 2018 | ~42 | 5,50 | 11 | 3,0 х 2,8 |

| 2023 | ~47 | 7,65 | 14 | 3,4 х 3,1 |

| 2018 | ~42 | 4,55 | 8 | 2,3 х 1,8 |

| 2023 | ~47 | 5,67 | 10 | 2,6 х 2,5 |

| 2018 | ~16 | 1,24 | - | 1,1 х 1,0 |

| 2023 | ~21 | 2,40 | 2 | 1,4 х 1,4 |

Оказывается, что лучший экземпляр достиг 7,7 высоты при диаметре ствола 14 см и проекции кроны 3,4 х 3,1 м. Размеры деревьев как по высоте, так и по диаметру ствола продолжают увеличиваться. Так, у лучшего экземпляра за 5 лет размеры по высоте увеличились более, чем на 2 м.

Основной метеорологической особенностью 2023 года в Санкт-Петербурге был рекордно тёплый сентябрь за весь период непрерывных инструментальных наблюдений (c 1752 г.) с температурой 16,4 оС (по данным метеостанции Санкт-Петербург Гидрометцентра). Этот год и в целом был тёплым: средняя годовая температура составила 7,1 оС, что на 2,8 оС выше температуры, которая считалась «нормой климата» в XX веке. Обмерзания древесных растений в Ботаническом саду Петра Великого в зиму 2022/23 г. в основном отсутствовали или были незначительными. В таких условиях осенью 2023 г. созрели семена в шишках ели восточной.

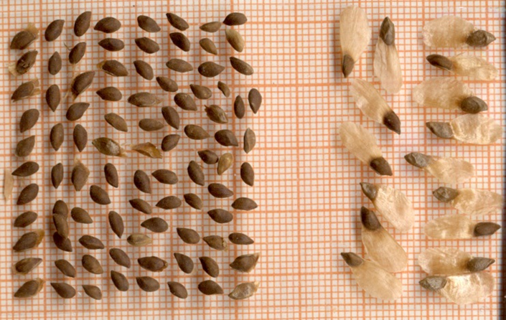

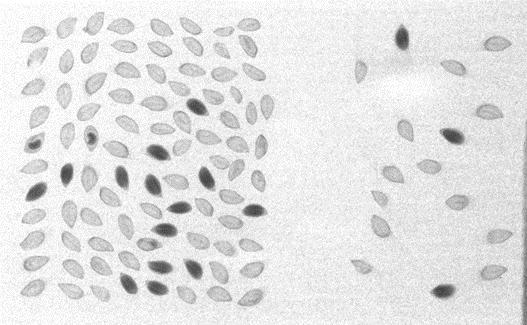

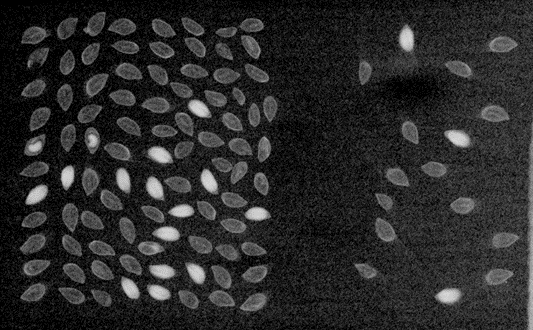

На рис. 1-4 представлены сканированные (оцифрованное изображение, рис 1.), рентгеновские снимки (позитивное изображение – рис. 2 и негативное – рис. 3), а также выявленные вредители, личинки семяедов (Торимиды (Torymidae) — семейство паразитических наездников надсемейства Chalcidoidea из отряда перепончатокрылые насекомые) внутри семян (рис. 4).

Рис. 1. Сканированные семена Picea orientalis (L.) Peterm., приготовленные для рентгеноскопического анализа.

Рис. 2. Рентгеновский снимок (позитив) семян Picea orientalis (L.) Peterm. Выполненные (полнозёрные) тёмные, светлые – пустые, или щуплые.

Как видно из представленных рисунков (1-3), процент выполненных, полнозёрных семян довольно низкий: от 14 до 16 %. При этом часть семян, от 2 до 5 %, поражены вредителями. Следовательно, для посевов необходимо предварительно рентгеноскопическим методом отбирать из каждой партии семян полноценные, хорошо выполненные и удалять пустые, не выполненные, а также поражённые вредителями семена.

Рис. 3. Рентгеновский снимок (негатив) семян Picea orientalis (L.) Peterm. Выполненные (полнозёрные) светлые, тёмные – пустые, или щуплые.

Рис. 4. Личинки семяедов в семенах Picea orientalis (L.) Peterm.

Заключение

Таким образом, культура ели восточной в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН, в Санкт-Петербурге осуществляется с перерывами на протяжении более чем 230 лет. В условиях потепления климата Санкт-Петербурга её возможности в культуре значительно улучшились. И важной задачей настоящего времени является внедрение этого ценного вида в городское озеленение, где она пока что отсутствует. Очевидно, что ель восточная имеет перспективы для разведения в более теплообеспеченных и защищённых от ветра местах в пригородных парках и около южных стен зданий, жилых домов и коттеджей.

Благодарности

Работа выполнена в рамках госзадания по плановой теме «История создания, состояние, потенциал развития живых коллекций растений Ботанического сада Петра Великого БИН РАН», регистрационный номер 124020100075-2 и «Сосудистые растения Евразии: систематика, флора, растительные ресурсы», регистрационный номер АААА-19-119031290052-1, а также при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках Соглашения No 075-15-2021-1056 от «28» сентября 2021 г.

Данная работа финансировалась за счёт средств бюджета учреждений. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.

Авторы выражают слова благодарности рецензентам за сделанные замечания по улучшению изложения материала.

Конфликт интересов

Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Литература

Бобров Е.Г. История и систематика рода Picea A. Dietr. // Новости сист. высш. раст. 1970. Т. 7. С. 5-40.

Бобров Е.Г. Лесообразующие хвойные СССР. Л., Наука, 1978. 189 с.

Головач А.Г. Деревья, кустарники и лианы Ботанического сада БИН АН СССР (итоги интродукции). Л., 1980. 188 с.

Грязнов А.Ю., Староверов Н.Е., Баталов К.С., Ткаченко К.Г. Применение метода микрофокусной рентгенографии для контроля качества семян // Плодоводство и виноградарство юга России, 2017. Т. 48, № 6. С. 46-55.

Грязнов А.Ю., Староверов Н.Е., Жамова К.К., Холопова Е.Д., Ткаченко К.Г. Исследование качества репродуктивных диаспор видов рода Яблоня (Malus Mill.) с помощью микрофокусной рентгенографии // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 55. С. 49-53.

Гулисашвили В.З. Ель восточная (Picea orientalis Link) у восточной границы своего распространения на Главном Кавказском хребте // Заметки по систематике и географии растений. Тбилиси, 1941. Вып. 10. С. 20-21.

Замятнин Б.Н. Путеводитель по парку Ботанического института. М.; Л., 1961. 125 с.

Метревели П.А. К вопросу восстановления ели у восточной границы своего ареала в Грузинской ССР // Охрана природы Грузии. 1984. N 12. С. 172-177.

Орлова Л.В., Меницкий Ю.Л. Fam. 20. Pinaceae Adans. / Конспект флоры Кавказа . Т.1 /Отв. ред. акад. А.Л. Тахтаджян /Ред. Ю.Л. Меницкий, Т.Н. Попова. СПб.: Изд-во С-Петерб.ун-та, 2003. С.174-179.

Связева O.A. Деревья, кустарники и лианы парка Ботанического сада Ботанического института им. В.Л. Комарова (К истории введения в культуру). СПб.: Росток, 2005. 384 с.

Соколов С.Я. Сем. 5. Pinaceae Lindi. – Сосновые // Деревья и кустарники СССР. Т. 1. М.Л.: Изд-во АН СССР. 1949. С. 52-266.

Староверов Н. Е., Грязнов А. Ю., Жамова К. К., Ткаченко К. Г., Фирсов Г. А. Применение метода микрофокусной рентгенографии для контроля качества плодов и семян – репродуктивных диаспор // Биотехносфера. 2015. № 6 (42). С. 16-19.

Ткаченко К. Г., Староверов Н. Е., Грязнов А. Ю. Рентгенографическое изучение качества плодов и семян // Hortus bot. 2018. Т. 13. С. 4-19. DOI: 10.15393/j4.art.2018.5022

Ткаченко К.Г., Фирсов Г.А., Грязнов А.Ю., Староверов Н.Е. Abies semenovii B. Fedtsch. в Ботаническом саду Петра Великого // Hortus bot. 2016. Т. 11. С. 111-119. URL: http://hb.karelia.ru/journal/article.php?id=2783. DOI: 10.15393/j4.art.2016.2783

Фирсов Г. А., Волчанская А. В., Орлова Л. В., Ткаченко К. Г., Староверов Н. Е., Грязнов А. Ю. Ель Шренка (Picea schrenkiana Fisch. et C.A. Mey.) в Ботаническом саду Петра Великого // Hortus bot. 2024. Т. 19, С. 38-54. URL: http://hb.karelia.ru/journal/article.php?id=9165. DOI: 10.15393/j4.art.2024.9165

Фирсов Г.А., Волчанская А.В. Древесные растения в условиях климатических изменений в Санкт-Петербурге. М.: МАСКА. 2021. 128 с.

Фирсов Г.А., Волчанская А.В., Ткаченко К.Г. Ель Глена (Picea glehnii (F. Schmidt) Mast., Pinaceae) в Санкт-Петербурге // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11. Естественные науки. 2015. № 2 (12). С. 27-39.

Фирсов Г.А., Орлова Л.В. Хвойные в Санкт-Петербурге. Издание второе, расширенное и переработанное. СПб.: Изд-во «Дом садовой литературы». 2019. 492 с.

Фирсов Г.А., Орлова Л.В., Хмарик А.Г. Род Picea A. Dietr. (Pinaceae) в Ботаническом саду Петра Великого // Hortus bot. 2019. Т. 14, с. 246-285. DOI: 10.15393/j4.art.2019.6024

Фирсов Г.А., Ярмишко В.Т. Деревья и кустарники Ботанического сада Петра Великого. Том 1. Голосеменные растения. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2023. 206 с.

Alkan-Akinci H., Ersen-Bak F. Assessment of Tree Vigor Parameters in Successful Establishment of Dendroctonus micans on Picea orientalis in Turkey // J. Entomol. Res. Soc. 2016. Vol. 18, N 1. P. 119-125.

Atalay I. Regioning of the seed transfer of Oriental spruce (Picea orientalis L.) in Turkey. // Forest General Directorate, Forest Tree Seeds and Breeding Research Directorate, Publication No. 2, Ankara, 1984. 67 pp.

Atasoy H. Studies on the genetic diversity within and among the populations of Oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link) by the characteristics of seeds and seedlings // Turkish Forestry Research Institute, Technical Bulletin No. 261, Trabzon, 1996. 86 pp.

Bannister P., Neuner G. Frost resistance and the distribution of conifers / in F.J. Bigras & S.J. Colombo (eds.). Conifer Cold Hardiness. (Kluwer academic Publishers. Dordtecht). 2001. P. 3-22.

Berg, E.E., Henry, J.D., Fastie, C.L., De Volder, A.D., Matsuoka, S.M., 2006. Spruce beetle outbreaks on the Kenai Peninsula, Alaska, and Kluane National Park and Reserve, Yukon Territory: relationship to summer temperatures and regional differences in disturbance regimes. Forest Ecology and Management 227 (3): 219–232.

Besceli O., Ekici M. Control and biology of Ips sexdendatus in the Picea orientalis region // Ormancilik Arastirma Enstitusu Teknik Bulten, 1969. No. 32. https://doi.org/10.1079/cabicompendium.28839 Colombo (eds.). Conifer Cold Hardiness. (Kluwer academic Publishers. Dordtecht). P. 3-22.

Farjon A. Pinaceae: drawings and descriptions of the genera Abies, Cedrus, Pseudolarix, Keteleeria, Nothotsuga, Tsuga, Cathaya, Pseudotsuga, Larix and Picea. 1990. (Regnum Veg. Vol. 121). Königstein, Federal Republic of Germany. 330 р.

Farjon A., Filer D. An Atlas of the World's Conifers. An Analysis of their Distribution, Biogeography, Diversity and Conservation Status. Publisher: 2013. Brill. 524 p. DOI: 10.1163/9789004211810.

Forest Tree Species with Medicinal Uses / Ed. by Lanting M. V., Ecosystems Research and Development Bureau, Department of Environment and Natural Resources, College, Laguna 4031, 2002. Vol. 11. 24 p.

Gezer A. Researches on the morphogenetic characteristics of the seedlings of Oriental. (Picea orientalis L.). // Turkish Forest Research Institute, Technical Bulletin, No. 92, Trabzon, 1976. 176 pp.

Kayacik H. The distribution of Picea orientalis (L.) Carr. // Kew Bulletin, 1955, Vol. 10, No. 3, pp. 481-490

Pukinskaya M.Yu. Regeneration of Dark Coniferous Species in the Groups of Picea orientalis (Pinaceae) Drying in the Teberda Nature Reserve (Western Caucasus) // Doklady Biological Sciences. 2022. Vol. 506. Pp. 202-211.

Rehder A. Manual of Cultivated Trees and Shrubs Hardy in North America Exclusive of the Subtropical and Warmer Temperate Regions. Dioscorides Press, Portland, Oregon, 1940. 996 p.

Savill P., Wilson S., Mason B., Jinks R., Stokes & Christian T. Alternative Spruces to Sitka and Norway. Part 2 – Oriental or Caucasian spruce (Picea orientalis), and the American and Asian spruces // Quarterly Journal of Forestry. 2017. Vol. 111. No. 2. P. 88-97.

The Hillier Manual of Trees and Shrubs. / Ed. by Hillier J.G. Royal Horticultural Society; 8th Revised edition (April 15, 2014), 2014. 568 p.

Turna I. Determination of genetic structure of Oriental spruce (Picea orientalis L. Link) populations using isozyme analysis. Karadeniz Technical Univ. Graduate School, PhD Thesis, 1996. 120 pp.

Turna I. Variation of morphological characters of Oriental spruce (Picea orientalis) in Turkey. // Biologia, Bratislava, 2004. Vol. 59. P. 519—526.

Turna I., Yahyaoglu Z. Allozyme variation in some populations of Oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link) in Turkey // Pb. Univ. Res. Bull. (Sci.), 2002. Vol. 52. P. 119–125.

Ünal S. Bark beetles and their predatories with parasites of Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link) forests in Turkey // E-Journal of New World Sciences Academy. Ecological Life Sciences. 2010. Vol. 5, N 1. P. 21-34.

Urgenc S. Do˘ gu Ladini Kozalak ve Tohumu Üzerine Ara˛ stırmalar, // Forest Service, Turkey Publication. 1965. No. 417/40, 143 pp. onifere’ in F.J. Bigras & S.J. Colombo (eds.). Conifer Cold Hardiness. (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht). Pp. 3-22.

Wajs-Bonikowska A., Szoka L., Karna E., Wiktorowska-Owczarek, Sienkiewicz M. Composition and biological activity of Picea pungens and Picea orientalis seed and cone essential oils // Chemistry & Biodiversity. 2016. Vol. 14, Is. 3.